防府校

小学部

中学部

高等部

緊急時の一時避難場所はこちら

授業中、地震・火災等の突発的な災害が発生した場合の一時避難場所は以下のとおりです。

新田小学校

山口県防府市大字新田1014-1

〒747-0825

山口県防府市新田773-1

こちらの学校から通塾できます!

■小学校

新田小・中関小・華城小など

■中学校

華陽中・桑山中・国府中など

■高校

防府高校・防府商工・防府西高校など

新田小・中関小・華城小など

■中学校

華陽中・桑山中・国府中など

■高校

防府高校・防府商工・防府西高校など

防府校紹介

防府校は『集団指導』と『個別指導』を併設しており、小学生から高校生までたくさんの生徒が通っています。伝統の地域密着指導を武器に、面談による保護者サポート体制も整え、きめ細やかな指導を行っております。

防府校ブログ

ページ内目次

校舎へのお問い合わせ

■ 校舎直通番号

0835-28-9482

※受付開始 14:00~(授業時間等は留守番電話対応となります)

小学生

| コース | 学年 | 指導曜日 | 指導時間 |

| ジュニア コース |

小3~6 | 火・木 週1~2回選択 |

17:00~18:25 |

| Jr.English コース |

小1~6 | 火・水 週1~2回選択 |

17:00~18:00 |

| パズル道場 コース |

年長~6 | 木・金 週1~2回選択 |

17:00~18:00 |

中学生・高校生

| コース | 学年 | 指導曜日 | 指導時間 |

| 高校受験コース (スタンダード) |

中1 | 木・金・土 | (木・土)19:20~21:50 (金曜学トレ)19:20~20:50 |

| 中2 | 火・金・土 | (火・土)19:20~21:50 (金曜学トレ)19:20~20:50 |

|

| 中3 | 火・木・金・土 | (平日)18:35~21:50 (金曜学トレ)19:20~20:50 (土曜)14:30~17:45 |

|

| 高校受験コース (ライト) |

中1 | 木・土 | 19:20~21:50 |

| 中2 | 火・土 | 19:20~21:50 | |

| 中3 | (Aコース)火・木・土 (Bコース)水・金・土 |

(平日)18:35~21:50 (土曜)14:30~17:45 |

|

| 高校受験コース (プレミアム) |

中1 | 木・土・(日) | (木・土)19:20~21:50 (金曜学トレ)19:20~20:50 (日曜)19:00~21:10 |

| 中2 | 火・土・(日) | (火・土)19:20~21:50 (金曜学トレ)19:20~20:50 (日曜)19:00~21:10 |

|

| 中3 | 火・木・金・土・(日) | (平日)18:35~21:50 (金曜学トレ)19:20~20:50 (土曜)14:30~17:45 (日曜)9:00~12:20 |

|

| さなる個別 | 小3~高3 | 火~土から 週1~4回選択 |

①17:20~18:20 ②18:30~19:30 ③19:40~20:40 ④20:50~21:50 |

| 大学受験コース | 高1~3 | 火~土から 週1~4回選択 |

①18:00~19:00 ②19:00~20:00 ③20:00~21:00 ④21:00~22:00 |

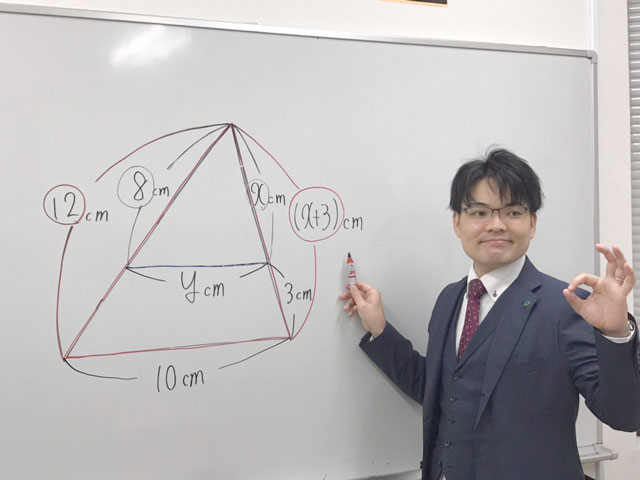

教師紹介

塾長挨拶

田原 達也 (たわら たつや)

成績を上げるために前向きに努力できる環境が九大進学ゼミにはあります。勉強を通して学力はもちろんのこと、一人の人間として成長していけるようにサポートしていきます。子どもたちの夢の実現に向け、明るく、楽しく、時に厳しく、日々全力で指導を行っています!

担当科目:算数・数学・国語

成績を上げるために前向きに努力できる環境が九大進学ゼミにはあります。勉強を通して学力はもちろんのこと、一人の人間として成長していけるようにサポートしていきます。子どもたちの夢の実現に向け、明るく、楽しく、時に厳しく、日々全力で指導を行っています!

担当科目:算数・数学・国語

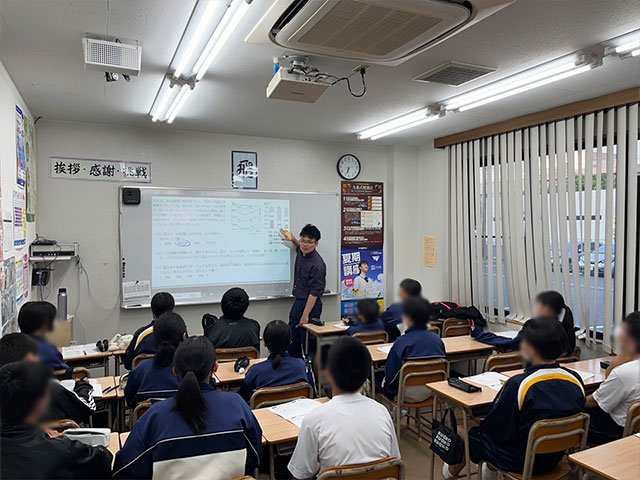

校舎紹介

大きな通りに面した通いやすい校舎です。

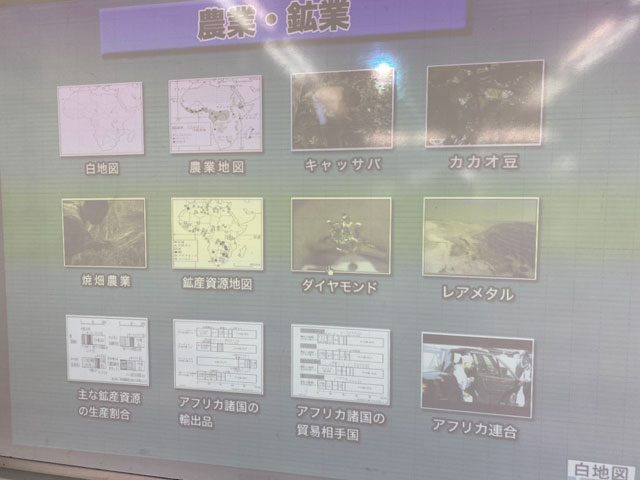

授業の様子です。

電子黒板See-beで知的好奇心を刺激。