スマホは学力の敵?味方? — 科学データから考える上手な付き合い方

中学生のスマホ所持率は年々上昇し、今や多くの子どもが日常的にスマートフォンを利用しています。内閣府の調査では、平日1日あたりのインターネット利用時間は中学生で平均約4時間19分にもなっています。保護者にとっては「スマホが勉強の邪魔をして成績が下がるのでは?」という不安も大きいことでしょう。

しかし一方で、スマホを全く禁止するのは現実的ではなく、使い方によっては学習に役立てることも可能です。

本通信ではスマホ使用時間と学力の関係についての科学的データを紹介し、スマホと上手に付き合う方法や、塾の学習環境が果たす役割について考えてみます。

しかし一方で、スマホを全く禁止するのは現実的ではなく、使い方によっては学習に役立てることも可能です。

本通信ではスマホ使用時間と学力の関係についての科学的データを紹介し、スマホと上手に付き合う方法や、塾の学習環境が果たす役割について考えてみます。

スマホ使用時間が長いほど成績は下がる?データで検証

まずはデータに基づいて、スマホの使用時間と学力(成績)の関係を見てみましょう。

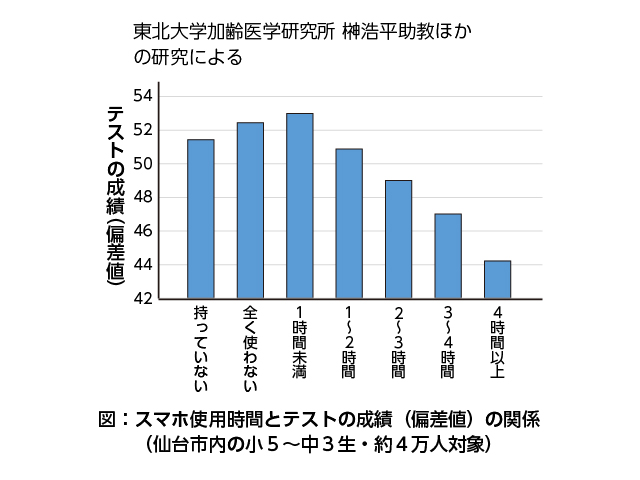

東北大学加齢医学研究所の榊浩平助教らが仙台市の小中学生約7万人を対象に行った大規模調査によると、「スマホの使用時間が長くなるほど成績が下がる」傾向が明らかになりました。

グラフは平日1日のスマホ等(スマホ以外のタブレットやゲーム機含む)の使用時間と、学力テストの偏差値(50が全体平均)との関係を示したものです。

スマホを全く使わない子どもや1日1時間未満の子どもは、テストの偏差値がほぼ50以上と平均を上回っています。一方、2~3時間使う層では偏差値が50を下回り始め、3~4時間では平均を大きく下回る水準、4時間以上になると偏差値は約42〜44程度まで低下しています。

東北大学加齢医学研究所の榊浩平助教らが仙台市の小中学生約7万人を対象に行った大規模調査によると、「スマホの使用時間が長くなるほど成績が下がる」傾向が明らかになりました。

グラフは平日1日のスマホ等(スマホ以外のタブレットやゲーム機含む)の使用時間と、学力テストの偏差値(50が全体平均)との関係を示したものです。

スマホを全く使わない子どもや1日1時間未満の子どもは、テストの偏差値がほぼ50以上と平均を上回っています。一方、2~3時間使う層では偏差値が50を下回り始め、3~4時間では平均を大きく下回る水準、4時間以上になると偏差値は約42〜44程度まで低下しています。

驚くべきことに、スマホを1日3時間以上使う子どもたちは、どんなに勉強時間や睡眠時間を確保していても成績が平均未満に沈んでしまったのです。つまり、「スマホの使いすぎが子どもの学力を明らかに低下させる」という衝撃的な結果が示されています。

このデータから、「スマホの使いすぎは学力低下に直結しうる」ことが分かります。ただし、スマホを持たせない・全く使わせない場合だけが成績優秀になる秘訣というわけではありません。グラフを見ると1時間未満の適度な利用であれば、成績はむしろ高水準を維持できています。適切に時間を管理すれば、スマホを持っていても必ずしも学力の足かせにはならないとも読み取れます。

実際、後述するようにスマホを学習に上手に活用することで成績を伸ばした例もあります。それでは、なぜ長時間のスマホ利用が成績に悪影響を及ぼすのか、次に考えてみましょう。

このデータから、「スマホの使いすぎは学力低下に直結しうる」ことが分かります。ただし、スマホを持たせない・全く使わせない場合だけが成績優秀になる秘訣というわけではありません。グラフを見ると1時間未満の適度な利用であれば、成績はむしろ高水準を維持できています。適切に時間を管理すれば、スマホを持っていても必ずしも学力の足かせにはならないとも読み取れます。

実際、後述するようにスマホを学習に上手に活用することで成績を伸ばした例もあります。それでは、なぜ長時間のスマホ利用が成績に悪影響を及ぼすのか、次に考えてみましょう。

なぜスマホの長時間利用が学習の妨げになるのか

スマホの使いすぎが学力を下げる背景には、主に以下のような要因が考えられます。

勉強時間が削られる

1日は24時間しかない中で、スマホに長時間没頭すればその分自宅学習や読書に充てる時間が減ってしまいます。

特にSNSや動画・ゲームは次々と刺激を与えてくるため、「あと5分だけ…」が積み重なり気づけば何時間も経っていた、という経験をお持ちの方も多いでしょう。学習時間の不足はそのまま成績に響きます。

特にSNSや動画・ゲームは次々と刺激を与えてくるため、「あと5分だけ…」が積み重なり気づけば何時間も経っていた、という経験をお持ちの方も多いでしょう。学習時間の不足はそのまま成績に響きます。

集中力の低下・ながら勉強

勉強中についスマホの通知が気になって画面を見てしまう…そうした「ながら勉強」は学習効率を著しく下げます。

人間の脳は一度に複数のことに集中するのが苦手で、勉強中にスマホの着信やSNS通知に意識を奪われると、集中を取り戻すのに時間とエネルギーを要します。その結果、学習の効率が大幅に悪化してしまうのです。

東北大学の調査では、スマホを持つ中学3年生の 80.7% が勉強中についスマホをいじる「ながら勉強」をしており、スマホをいじりながら3時間勉強しても実質30分勉強した程度の効果しか得られていないというデータもあります。これではいくら勉強時間を確保しても成果が出ないのは明らかです。

人間の脳は一度に複数のことに集中するのが苦手で、勉強中にスマホの着信やSNS通知に意識を奪われると、集中を取り戻すのに時間とエネルギーを要します。その結果、学習の効率が大幅に悪化してしまうのです。

東北大学の調査では、スマホを持つ中学3年生の 80.7% が勉強中についスマホをいじる「ながら勉強」をしており、スマホをいじりながら3時間勉強しても実質30分勉強した程度の効果しか得られていないというデータもあります。これではいくら勉強時間を確保しても成果が出ないのは明らかです。

睡眠不足・生活リズムの乱れ

就寝前までスマホを手放せない生活は、睡眠時間の減少や睡眠の質の低下につながります。夜遅くまで動画視聴やゲームをしていると脳が興奮状態になり、寝付きが悪くなったり深い睡眠が妨げられたりします。その結果、日中の眠気や集中力低下を招き、勉強に身が入らなくなります。

実際、スマホを手放して十分な睡眠をとるようにすると睡眠の質が向上し健康面でもプラスになるという指摘もあります。健康管理の面から見ても、スマホの長時間利用を控えることは学習効率アップにつながると言えるでしょう。

実際、スマホを手放して十分な睡眠をとるようにすると睡眠の質が向上し健康面でもプラスになるという指摘もあります。健康管理の面から見ても、スマホの長時間利用を控えることは学習効率アップにつながると言えるでしょう。

以上のように、スマホの長時間利用は勉強時間の圧迫・集中力の阻害・睡眠不足という三重のマイナス要因を生み出し、学力低下の原因となりえます。

では、スマホは子どもの学習にとって「百害あって一利なし」なのでしょうか?そんなことはありません。次の章では、スマホのプラスの活用法について見てみましょう。

では、スマホは子どもの学習にとって「百害あって一利なし」なのでしょうか?そんなことはありません。次の章では、スマホのプラスの活用法について見てみましょう。

適切に使えば強い味方!スマホを学習に役立てる方法

スマホそのものが悪いわけではなく、要は使い方次第です。適切なルールの下でスマホを活用すれば、学習の強い味方になり得ます。現役東大生で教育研究家の西岡壱誠さん(『ドラゴン桜2』監修者)は、「スマホを上手に使うことで、やる気がある子はさらに伸び、やる気がない子は勉強へのハードルを下げることができる」と指摘しています。ここではスマホのポジティブな活用例をいくつか紹介します。

学習アプリの活用

スマホでは様々な学習管理アプリなど、勉強に役立つツールが豊富に利用できます。実際、西岡さんも受験勉強中にスマホアプリを活用し、スケジュール管理を行ったところ「勉強の効率がアップした」と述べています。

学習記録や時間管理に活用

スマホのタイマー機能や勉強記録アプリを使えば、勉強時間を計測したりスケジュールを管理したりできます。例えば「○○時になったらスマホを一旦オフにして休憩する」「○○分勉強したら5分だけSNSをチェックする」など、自分でルールを決めてタイマーを活用することでメリハリのある学習習慣を作れます。

また、勉強した内容や時間を記録してグラフ化してくれるアプリを使えば、学習の見える化によってモチベーション維持にもつながります。ゲーム感覚で連続学習記録を伸ばしたり、目標達成に応じてご褒美タイムを設定したりと、スマホを自己管理ツールに変えることもできます。

また、勉強した内容や時間を記録してグラフ化してくれるアプリを使えば、学習の見える化によってモチベーション維持にもつながります。ゲーム感覚で連続学習記録を伸ばしたり、目標達成に応じてご褒美タイムを設定したりと、スマホを自己管理ツールに変えることもできます。

情報収集や調べ学習

分からないことがあればすぐに検索できるのもスマホの利点です。辞書や百科事典アプリで語彙を調べたり、ニュースアプリで時事問題の知識を得たり、英語の発音を音声で確認したりと、調べ学習にスマホは威力を発揮します。

ただしインターネット上の情報には誤りも含まれるため、出典を確認したり信頼できるサイトを選ぶ指導は必要です。また調べものの途中で関係ない動画やSNSに流れないよう、目的を決めて短時間で使うなどの注意も必要です。

ただしインターネット上の情報には誤りも含まれるため、出典を確認したり信頼できるサイトを選ぶ指導は必要です。また調べものの途中で関係ない動画やSNSに流れないよう、目的を決めて短時間で使うなどの注意も必要です。

このように、時間と用途をコントロールすればスマホは学習効率アップに活用できます。

実際、西岡さん自身も高校時代に一時はスマホを完全封印して勉強に集中したものの成績が伸び悩み、逆にスマホを勉強に取り入れる方法に切り替えて東大合格を果たしています。

極端に禁止するのではなく、「節度ある使い方」を身につけさせることが大切です。そのために保護者と子どもの間でスマホ利用のルール(利用時間帯・時間制限、使用目的の優先順位など)を話し合って決め、家庭全体で実践することが望ましいでしょう。

親子でルールを守る姿勢を共有できれば、子どもも納得感を持ってスマホと付き合いやすくなります。

実際、西岡さん自身も高校時代に一時はスマホを完全封印して勉強に集中したものの成績が伸び悩み、逆にスマホを勉強に取り入れる方法に切り替えて東大合格を果たしています。

極端に禁止するのではなく、「節度ある使い方」を身につけさせることが大切です。そのために保護者と子どもの間でスマホ利用のルール(利用時間帯・時間制限、使用目的の優先順位など)を話し合って決め、家庭全体で実践することが望ましいでしょう。

親子でルールを守る姿勢を共有できれば、子どもも納得感を持ってスマホと付き合いやすくなります。

塾の学習環境でスマホの悪影響をカバー!

もっとも、頭では分かっていても子どもが自力でスマホ習慣を断つのは容易ではありません。先述の榊助教の調査でも、スマホの使用時間を自力で減らせた子どもは全体のわずか1割程度しかいなかったことが報告されています。

裏を返せば、残り9割の子どもには大人のサポートや環境の力が必要だということです。そこで活用したいのが、学習塾での勉強環境です。塾に通うことで、スマホの悪影響を次のような形で和らげる効果が期待できます。

裏を返せば、残り9割の子どもには大人のサポートや環境の力が必要だということです。そこで活用したいのが、学習塾での勉強環境です。塾に通うことで、スマホの悪影響を次のような形で和らげる効果が期待できます。

強制的に集中できる環境

塾の授業中や自習室では基本的にスマホの使用は禁止または厳しく制限されています。強制的にスマホの誘惑を断つことで、「ながら勉強」を物理的に不可能にするわけです。

塾の先生やスタッフが見守る中では子どももスマホに手を伸ばしにくく、目の前の勉強に全集中しやすくなります。自宅ではついダラダラしてしまう子も、塾にいる間だけは勉強に没頭できるというケースは少なくありません。

塾の先生やスタッフが見守る中では子どももスマホに手を伸ばしにくく、目の前の勉強に全集中しやすくなります。自宅ではついダラダラしてしまう子も、塾にいる間だけは勉強に没頭できるというケースは少なくありません。

計画的な学習習慣が身につく

塾に通うと曜日ごと・時間帯ごとに決まった学習スケジュールができます。

「○曜日の○時〜○時は塾で授業」「テスト前のこの週末は塾の特訓講座」など、強制力のある時間割が組まれることで、否応なく勉強のリズムが作られます。その結果、スマホに費やす時間そのものが自然と減少します。

忙しく充実した塾生活を送っている生徒ほど、「気づいたらスマホを触る暇がなかった」という状態になるものです。これは良質な生活リズムを維持することにもつながり、スマホ漬けによる夜更かしや生活の乱れも防ぎやすくなります。

「○曜日の○時〜○時は塾で授業」「テスト前のこの週末は塾の特訓講座」など、強制力のある時間割が組まれることで、否応なく勉強のリズムが作られます。その結果、スマホに費やす時間そのものが自然と減少します。

忙しく充実した塾生活を送っている生徒ほど、「気づいたらスマホを触る暇がなかった」という状態になるものです。これは良質な生活リズムを維持することにもつながり、スマホ漬けによる夜更かしや生活の乱れも防ぎやすくなります。

周囲の大人や仲間の目がある安心感

子どもがスマホ依存に陥らず勉強を頑張るには、親や先生といった周囲の大人の適切なサポートが欠かせません。塾はまさに勉強に専念させるためのプロフェッショナルな環境であり、講師陣が学習面だけでなく生活習慣の指導にも目を配っています。

「最近スマホで夜更かししていないかな?」と気にかけてくれる大人がいるだけでも、子どもの意識は変わります。また、塾で一緒に学ぶ友達の存在も大きいです。周りの友達が集中して勉強していれば自分も頑張ろうと思えるものですし、休み時間に友達同士でスマホをいじるより勉強の話題を共有する機会が増えれば、おのずとスマホ以外に熱中できる時間が生まれます。

塾はこうしたプラスの人間関係を築く場にもなっています。

「最近スマホで夜更かししていないかな?」と気にかけてくれる大人がいるだけでも、子どもの意識は変わります。また、塾で一緒に学ぶ友達の存在も大きいです。周りの友達が集中して勉強していれば自分も頑張ろうと思えるものですし、休み時間に友達同士でスマホをいじるより勉強の話題を共有する機会が増えれば、おのずとスマホ以外に熱中できる時間が生まれます。

塾はこうしたプラスの人間関係を築く場にもなっています。

以上のように、塾での学習環境はスマホのデメリットを補い、メリットを伸ばす手助けとなります。

実際、榊助教の追跡調査によれば、スマホの使用時間を「1時間以上」から「1時間未満」に減少させたり「使用しなくなった」子どもは成績が上昇に転じたという希望のある結果が得られています。

塾に通っている間はまさにその「1時間未満」のスマホ習慣を実現しやすい時間帯と言えます。スマホとうまく距離を置きつつ効率よく勉強する習慣を塾で身につけることで、家庭学習の際にもその良い習慣が波及していくでしょう。

実際、榊助教の追跡調査によれば、スマホの使用時間を「1時間以上」から「1時間未満」に減少させたり「使用しなくなった」子どもは成績が上昇に転じたという希望のある結果が得られています。

塾に通っている間はまさにその「1時間未満」のスマホ習慣を実現しやすい時間帯と言えます。スマホとうまく距離を置きつつ効率よく勉強する習慣を塾で身につけることで、家庭学習の際にもその良い習慣が波及していくでしょう。

おわりに:スマホと上手に付き合い学力アップを目指そう

スマホ自体は便利な道具であり、適度な利用と明確なルールのもとで活用すれば、決して「学力の敵」ではなく「強力な味方」となり得ます。

一方で、何の管理もしない「使い放題」の状態では子どもの集中力や時間を奪い、成績低下のリスクを高めてしまうことも今回のデータから見えてきました。大切なのは極端に恐れることでも無防備に与えることでもなく、科学的データに基づいて賢く対策することです。

その点、塾という第三者の力を借りるのも有効な方法です。塾で培ったスマホに依存しすぎない学習習慣や、スマホより勉強に熱中できる成功体験は、きっとお子さんの将来の財産になるでしょう。

一方で、何の管理もしない「使い放題」の状態では子どもの集中力や時間を奪い、成績低下のリスクを高めてしまうことも今回のデータから見えてきました。大切なのは極端に恐れることでも無防備に与えることでもなく、科学的データに基づいて賢く対策することです。

その点、塾という第三者の力を借りるのも有効な方法です。塾で培ったスマホに依存しすぎない学習習慣や、スマホより勉強に熱中できる成功体験は、きっとお子さんの将来の財産になるでしょう。

保護者の皆さまもぜひ、お子さんとスマホの付き合い方について前向きに話し合ってみてください。適切なスマホ利用と充実した学習環境によって、「スマホ世代」ならではの新しい学力アップの形を目指していきましょう。

参考資料: 榊浩平・川島隆太『スマホはどこまで脳を壊すか』朝日新書(2023)、内閣府「令和3年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」報告書 他.